清明已过三春候 谷雨初晴四月天

——漫谈潮州人与清明谷雨节气

□ 陈贤武

清明,一个充满诗意的节气,通常在阳历4月5日前后,太阳到达黄经15°时开始。从农历上看,清明节气多在三月初,《岁时百问》说:“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。”此时,正是春耕生产与植树造林的黄金时节。

谷雨,源自古人“雨生百谷”(汉《通纬·孝经援神契》)之说,是春天的第六个节气。一般在阳历4月20日前后,太阳到达黄经30°时开始。在春天的六个节气中,与“雨”相关的就有两个——“雨水”“谷雨”,足见春雨在春天气候中的重要性。又“雨”在这两个节气名词中,潮语都读成u2(羽),这是个文读音。据元·吴澄《月令七十二候集解》云:“雨读作去声,如雨我公田之雨。盖谷以此时播种,自上而下也。故《说文》云雨本去声,今风雨之雨在上声,雨下之雨在去声也。”随着谷雨时节的到来,仿佛是春天留给我们的最后一抹惊艳。古人惜春,常作“送春诗”告别,带着对春的眷恋,时间将翻开新的一页,而人生,总要向前。

丰子恺 游春人在画中行

一.农谚

潮汕平原的农民在长期的农耕实践中,积累了丰富的经验,这些经验逐渐演变为农谚,代代相传。关于清明与谷雨的农谚有:

清明无定日,冬节无定时。(在农历中,各年的清明、冬至,没有固定的日子和时间。)

二月清明鱼如草(鱼类小而瘦),三月清明鱼如宝(鱼类大而肥)。

清明衬棉衣,一热到秋天。

清明后,“放”雨“放”热;中秋后,“放”雨“放”凉。

清明雨,落久长。

清明风,从南至,农家有收免费气。

清明前后北风来,百日可见台风来。

三月风雨相逢初一头,沿村瘟疫万民忧;清明风若从南起,预报丰年大有收。

未过清明头,谷种还着留。

平原插清明,山区布谷雨。

清明谷雨,田禾归主。(指清明、谷雨是田禾茂盛的季节。)

清明紧接谷雨天,抢插早稻莫误时。

清明爱明,谷雨爱淋。

清明到谷雨,风吹西北有大雨。

清明谷雨,水鸡出空(洞穴)来打赌。(清明、谷雨前后,青蛙冬眠已过,出洞觅食。)

早田布谷雨,晚田布处暑。(早造在谷雨前后插秧,晚造在处暑前后插秧。)

谷雨透东风,山空海也空。

谷雨响雷,雨水相随。

这些农谚不仅是农民智慧的结晶,更是潮汕地区农耕文化的重要组成部分。

二.清明纷纷雨,雨落思故人

清明节由寒食、修禊、扫墓三种风俗事象融汇而成。潮州人的清明节,充满了浓郁的地方特色。因为这是生机勃勃、悲欣交集的日子,也是联结着过去与未来的日子。惟有把仪式感拉满,才算不辜负这个内涵丰富的美丽时节。

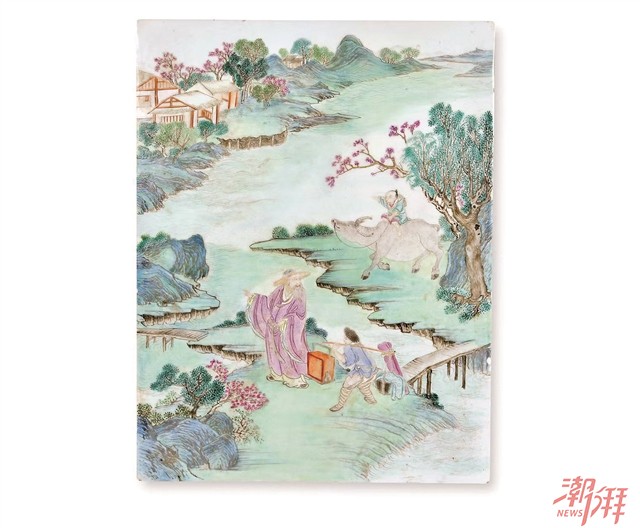

清乾隆 粉彩杜牧“清明”诗意图瓷板

⑴扫墓

清明又为民间祭祖日,人们拜扫丘墓,追忆先人。扫墓的来历,初见于《礼记》:“王者祭天地,诸侯祭山川,卿大夫祭王祀,士庶人祭其先。”古时人们祭祖,虽没有固定的日子,却也选择“吉日良辰,郊祀野祭”(北周·庾信《周柱国大将军长孙俭神道碑》)之风。真正形成一种仪式,始见于唐代。唐·杜佑《通典》载有唐玄宗开元二十年(732)所颁的制敕:“寒食上墓,礼经无文,近代相传,寝以成俗。……宜许上墓,同拜扫礼。编入五礼,永为定式。”宋代,朝廷规定:寒食至清明三日,各阶层均须祭扫陵墓,以示对死者的悼念。南宋时福州地区“世人寒食春祀,必拜坟下。富家大姓有赡茔田产,祭毕合族,多至数百人,少数十人,因是燕集,序列款昵,尊祖睦族之道也。”(《淳熙三山志·土俗类二》)

潮汕地区清明节扫墓的习俗十分盛行。扫墓,潮人俗称为“挂纸”。挂,潮音文读kua3,没有i韵尾,保留了e元音而读为kue3。乾隆《普宁县志·风土志》:“清明前后各扫墓,挂纸、加土、祭拜,俗尚鼓吹,多放铳炮。望族有家庙者,亦设祭焉。”饶宗颐总纂、翁辉东分纂《潮州志·风俗志》:“祭墓者,多以冥镪压于坟头,及挂黄白纸条谓之‘挂纸’,表示寒食禁烟遗意。”为与冬至扫墓有别,清明扫墓就叫“挂春纸”,冬至则称为“挂冬纸”。

潮人清明扫墓一般是在节前三天至节后三天进行,在古代有些地方则延伸到农历四月初八。明·陈天资《东里志·风俗·俗节》:“三月清明节,各家备肴醴,富者洁牲,贫者糕饼,俱诣墓添土挂纸祭扫,俗谓之‘上坟’。祖墓远者,以次举行,至四月八日止,谚谓是日闭墓门,故祭亦以是日止。”清·陈坤《岭南杂事诗钞》:“清明上墓礼殊严,麦饭家家肃拜瞻。”备上酒食果品和除草的工具,前往已故亲人墓地,除荆草,培新土,打扫干净。然后刷新墓碑字,除先人名字用绿色油刷外,其余的字都用红色油涂写。祭祀将毕时,就要压纸镪,分别压于碑顶和坟身上。如果是去年清明节后才修的新坟,碑石顶端要压下十二张冥币;若为闰月则压下十三张,作为给亡人阴间花费之用。坟身上也要压上纸镪。当年压多宽,次年就多宽,不能扩大或缩小,据说这是死者还“地租”的范围。如果是去年新修的坟,今年扫墓就称作“新社”,要压红白纸镪,以后每年压的只用黄白纸条。扫墓的供品,一定要有烫熟的蚶,吃了蚶,蚶壳(俗称“蚶壳钱”)压纸镪,意为留给祖宗当“钱”用,保留了商周时代以“贝”为币的古老习俗。

清明节也是潮人最为重视的传统节日之一,很多远在异国他乡定居或工作的家人们,都会不远万里奔赴回家,只为扫墓而来,以示不忘先人、不忘故土。从回潮汕之高铁一票难求而可见一斑。新中国成立后,扫墓活动又增添了新内容,政府倡导纪念英烈活动。每逢是日,机关团体和学校纷纷组织队伍到烈士陵园扫墓,追念先烈的业绩,寄托哀思,激励壮志。

此外,杨睿聪《潮州的习俗》(1930年潮州支那印社)谈到:“在每年清明节,一般农夫买了些祭品并香烛大钱等,到田头去拜田头神。他们的意思就是说拜了田头神,就能够保护他们的稻,使不会被日光晒死,而且不会给虫类鸟类等所食,能增加收成。”

⑵踏青

清明是思念的时节,更是浪漫的节日。此时,气候转暖,万物复苏,风和景明,正是踏青游春的好时候。与春游联系在一起的修禊节,也叫春禊,因在三月上旬的第一个巳日举行,又叫上巳节。先秦时期即流行修禊的风俗,鼓励人们踏青交往,促成婚姻。到宋代后更是盛极一时,宋·周密《武林旧事》记载:“清明前后十日,城中士女艳妆饰,金翠琛璃,接踵联肩,翩翩游赏,画船箫鼓,终日不绝。”人们“趋芳树,择园圃,列坐尽醉。”(明·刘侗《帝京景物略》)尽情享受桃红柳绿的灿烂春光。本地区在此时节也有踏青之俗,明·陈天资《东里志·风俗》:“清明,童冠敛(聚集)会踏青。”乾隆《潮州府志·风俗》:“三月三日,出郊修禊,谓之踏青。”乾隆《南澳志·岁时》:“清明日,人家展谒坟墓,舆步壶浆,或挂楮,或祭扫,络绎郊原。祭毕,藉草衔杯,递为酬劝,薄暮乃归。”清·陈方平《潮州竹枝词》:“上巳清明胜事多,金山绝顶试抛堶(tuó,古时用作抛掷游戏的砖块)。万人欢处将标夺,又向校场看拔河。”

⑶蒸朴籽粿

朴籽粿是“清明节所特有的一种食品”,系用是朴籽树嫩叶和青朴籽捣烂,和大米粉、白糖、发酵粉混合成浆,装入陶制桃形或梅花形粿印,上蒸笼猛火蒸成。粿品呈浅绿色,味甘甜,具有消痰下气、排解积热、健脾健胃的功效。“据说从前年荒,树叶果腹,后来留点纪念,取其可食植物叶和米制粿,习俗相沿,直到于今。”(沈敏《潮安年节风俗谈》,1937年潮安斲轮印务局。)

⑷插柳与种树

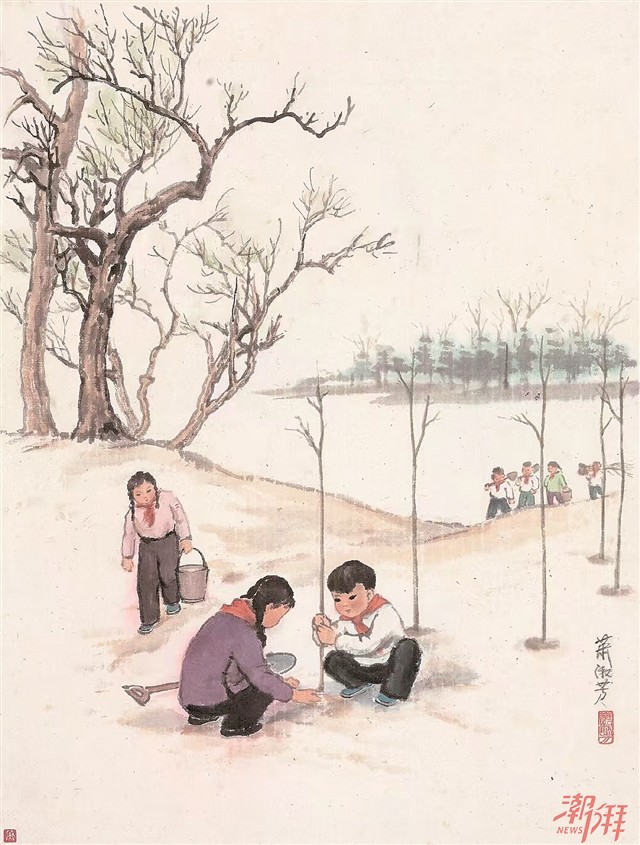

清明节插柳的习俗有多种说法。一说源于春秋时晋文公与介子推的故事,晋文公为纪念介子推,将烧焦的柳树复活之日定为清明节,并插柳戴柳以示纪念。另一说认为柳枝有辟邪之效,北魏·贾思勰《齐民要术》卷五:“取柳枝著户上,百鬼不入家。”人们把柳条插在门上用以明辨鬼邪,看住家门。到后世,插柳逐渐演变为植树,清明节也一度作为植树节,古谚云:“植树造林,莫过清明。”1979年,我国将3月12日定为植树节,2020年新修订的《中华人民共和国森林法》予以立法,进一步倡导清明节前后植树造林,绿化祖国。

萧淑芳 植树

春雨纷纷,春花灿灿,在这最美好的时节,让我们走进大自然,伸伸筋骨,抖抖疲惫,给春天一个大大的拥抱吧!

编辑|张泽慧

审核|梁佳涛