坐落于潮州古城下水门西侧的饶宗颐博物馆

市饶宗颐博物馆文博馆员王奋向记者介绍饶宗颐先生事迹

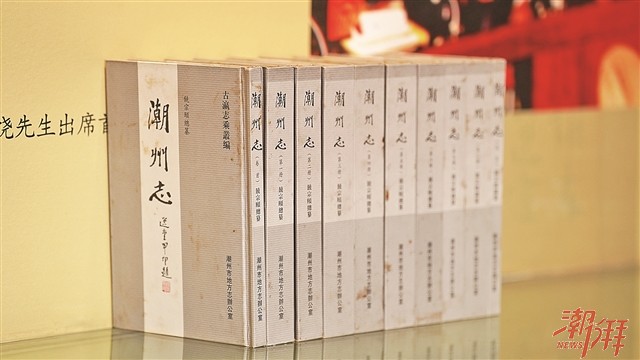

饶宗颐先生总编纂的《潮州志》

饶宗颐先生的书法作品

市饶宗颐博物馆里经纬堂展厅一角

扫码看更多内容

今年4月,潮州市饶宗颐博物馆正式揭牌,成为海内外唯一专门收藏、保护和展示饶宗颐先生文化遗存的国有博物馆。

饶宗颐博物馆坐落于潮州古城下水门西侧,与韩山西麓的韩文公祠隔江相望。该馆前身是始建于1995年的饶宗颐学术馆,2006年扩建为庭园式仿古建筑,命名“颐园”。

漫步在这座典雅的庭园中,领略国际汉学泰斗饶宗颐先生的学术成就和家国情怀,不禁令人流连忘返。饶公治学领域博大精深,涵盖甲骨学、敦煌学、诗词学、艺术学等十四个门类,学术研究取得50项世界第一,与钱钟书、季羡林并称“南饶北钱”“南饶北季”。由饶公创立的潮州学,推动了潮州文化研究传播走向国际舞台,为潮州文化传承发展作出巨大贡献。

学跨十四门类 国际汉学界一代宗师

饶宗颐博物馆经纬堂二楼展厅,全面展示了饶宗颐先生丰富的学术研究成果。展厅的橱窗中,陈列着一套《饶宗颐二十世纪学术文集》,逾千万字著述,涵盖饶公在甲骨学、简帛学、经学礼乐、宗教学、历史学、中外关系史、敦煌学、潮州学、目录学、艺术学、文学、诗词学、楚辞学、史前文字学等十四个门类的治学领域,以及其学术研究50项世界第一的卓越成就。

饶公家学渊源深厚,父亲饶锷先生是潮州著名学者,其兴建的“天啸楼”藏书近十万卷。少年饶宗颐日夜徜徉其间,孜孜不倦地汲取国学知识。饶宗颐7岁写就《后封神演义》,10岁能诵《史记》,16岁作《优昙花诗》,被时人誉为“神童”。18岁时,饶宗颐继承父志,续修完成《潮州艺文志》,开始在学界崭露头角。

饶公的学术生涯,可谓博古通今、波澜壮阔。1935年,19岁的饶宗颐被聘为中山大学广东通志馆兼任纂修,与温丹铭、冼玉清等著名学者共事,在学界传为美谈。该馆收藏了一千多种志书,饶宗颐时常翻看参阅,奠定了历史地理学研究的深厚基础。1940年,饶宗颐完成《楚辞地理考》,在著述中与国学家钱穆商榷屈原流放地问题,引起学界广泛关注。今天作为学科名的“楚文化”“吴越文化”,也是饶公首次提出的。

1949年,饶公定居香港,潜心于学术研究。而饶公与这座多元文化交融的城市,早已结下不解之缘。1939年,经著名学者詹安泰推荐,饶宗颐受聘为中山大学研究员。随中大迁往云南澄江途中,他因病滞留香港。正是这次意外机缘,为他开辟了一片新天地。期间,饶宗颐分别协助王云五、叶恭绰,开展《中山大辞典》书名辞条编撰、《全清词钞》编著等工作。王云五和叶恭绰都是著名学者、藏书家,在协助他们工作过程中,饶宗颐得以遍阅大量珍版藏书,涉猎古文字学、甲骨学、词学、敦煌学等研究领域。多年以后,对于这段经历,饶公十分感慨:“如果我当时去了云南,就没有今天了。”

饶公做学问,并非停留在书卷上,其足迹遍及五洲四海。1954年至1966年,饶公赴日本、法国、德国、印度等地考察研究,并迎来学术上的丰收期,先后完成《老子想尔注校笺》《殷代贞卜人物通考》《词籍考》等十几部重要著作。在敦煌学研究上,饶公是研究敦煌本《老子想尔注》之第一人。1971年,饶公完成具有里程碑意义的《敦煌曲》一书,其后又撰写《敦煌琵琶谱》《敦煌书法丛刊》《敦煌白画》等著作,做了许多举世瞩目的开拓性工作。1974年,饶公发表《海道之丝路与昆仑舶》一文,首次将“海上丝绸之路”概念引入研究课题。

1978年退休后,饶公对学术事业仍孜孜以求、笔耕不辍,陆续完成《选堂集林·史林》《敦煌琵琶谱》《近东开辟史诗》等多部重要论著,继续在国际汉学界举旗领路。

饶宗颐先生学术成就誉满寰宇,1962年被法国法兰西学院授予“儒林特赏”,该奖项有“国际汉学界诺贝尔奖”之称。先生还先后获得国家文物局和甘肃省政府“敦煌文物保护研究特别贡献奖”,香港特区政府“大紫荆勋章”,首届“中华艺文奖终身成就奖”,潮州市政府“潮州文化研究卓越贡献奖”等殊荣。

倡立“潮州学” 推动潮州文化走向世界

饶宗颐先生一直心系家国,对乡邦文献研究倾注了毕生心血。饶宗颐博物馆收藏了饶公一系列有关潮州学的论著,其中《潮州志》就是饶公贡献给家乡一部重要历史巨著,被学界誉为“方志史的里程碑”。

1946年,饶公出任汕头南华大学文史系主任、教授,并兼任《潮州志》总编纂。为充实各方资料,编好《潮州志》,饶公亲自前往潮安、饶平、揭阳、丰顺等地,勘察不同时期的出土文物,并多次奔赴台湾,调查旅台潮人社会状况,与台湾学者交流切磋。在饶公的精心组织筹划下,《潮州志》编修工作进展很快,至1949年,已基本完稿并刊行“沿革志”“疆域志”“大事志”“地质志”“气候志”“水文志”“物产志”“交通志”“实业志”“兵防志”“户口志”“教育志”“职官志”“艺文志”“丛谈志”等十五个专志,即学界所称的“民国《潮州志》”。

饶公离乡别井前往香港时,不忘将《潮州志》尚未刊行部分的手稿揣在身上,希望日后能够把这部家乡的志书全面完成。一晃五十余载,2005年,在潮州市委市政府的高度重视和陈伟南先生的鼎力支持下,《潮州志》得以重刊,并补入“民族志”“山川志”“实业志·工业”“风俗志”“戏曲音乐志”等五个专志。但由于年深日久,仍有“人物志”“金石志”“宦绩志”“古迹志”“外编”的手稿总是找不到,一度成为饶公心中憾事。

直至2009年春,饶公终于从汗牛充栋的书稿图籍中,寻回了那几卷缺失手稿。时隔整整一甲子,《潮州志》终得“完璧”,饶公兴奋地说:“真是天顶有星!”这五卷手稿,最终整理成150多万字的《潮州志补编》,于2011年底付梓刊行,完成了饶公多年以来的一桩心愿。《潮州志》运用新材料、新体例、新方法编撰,被学界视为方志的杰构,为潮州学研究提供了宝贵的文献资料,对潮州文化的传承发展具有极为重要意义。

对潮州文化的传承弘扬,贯穿饶公学术事业全过程。二十世纪八九十年代,饶公便多次在国内外学术会议上发表关于潮州文化的演讲,大力倡导创立“潮州学”,开展潮州文化学术研究。他在《潮州学在中国文化史上的重要性——何以要建立“潮州学”》一文中指出:“潮州地区人文现象,有需要作为独立而深入探讨之研究对象,应该和‘客家研究’同样受到学人的重视。”

饶公倡立“潮州学”,既是学术眼光,也是乡邦情怀。正是对故土的深深眷恋,促使饶公为潮学研究事业倾力尽心。在饶公的主持下,马来西亚及香港、潮州、汕头、揭阳等地,多次举办国际潮学研讨会,出版潮学研究著作二百多部。正是得益于饶公的德高望重,“潮州学”成为一个独立学术门类,日益受到国内外学术界的广泛关注。

2011年7月,国际小行星命名委员会将编号为10017的小行星命名为“饶宗颐星”,浩瀚苍穹中这颗熠熠生辉的“饶宗颐星”,正应了饶公那句“天顶有星”。

■链接

颐 园

颐园,即潮州市饶宗颐博物馆,是潮州第一座潮籍名人馆。现为广东统一战线基地,广东省社会科学普及示范基地,广东省爱国主义教育基地。

颐园系由饶宗颐学术馆故址扩建而成。1995年,为褒扬饶宗颐先生在学术和艺术上的巨大成就,收藏和展示先生治学领域的卓越成果,潮州市政府决定于饶宗颐先生幼年生活读书处辟建饶宗颐学术馆。为此,饶宗颐先生捐献其祖业房产一处作为建设用地,香港潮属社团总会创会主席陈伟南先生慷慨捐资65万元促成其事。饶宗颐学术馆于1995年11月落成并对外开放,占地面积350平方米,建筑面积700多平方米,总投资150万元。随着各项工作的不断开展和馆藏文物资料的日益丰富,为进一步做好展览陈列工作,开展学术研究和文化交流活动,2005年,饶宗颐学术馆动工扩建。陈伟南先生等热心人士和香港饶宗颐基金会慷慨捐助1000多万元,及饶宗颐先生书画艺术作品、书稿、实物一批。工程于2006年12月竣工,总投资3000多万元。新馆占地面积5800平方米,建筑面积3156平方米,为崇贤尊哲,取名“颐园”。

颐园是一座二层庭园式仿古建筑,富有潮州传统民居风格,又有岭南庭园韵致,主要由翰墨林、经纬堂、天啸楼三座主体建筑物构成,廊道迂回连贯其间成一整体。颐园辟三个展厅:翰墨林展厅展出饶先生各个时期别具一格的书画艺术作品;经纬堂一楼展厅介绍饶先生的履历及其治学、艺术创作历程;经纬堂二楼展厅全面陈列展示饶先生在甲骨学、简帛学、敦煌学、潮州学等十四个门类的研究成果,内容丰富多彩,给人以启迪和教益。

□文:江马铎

□图:蔡泳 蔡锶桐