管巷1号陈宅 金龙 摄

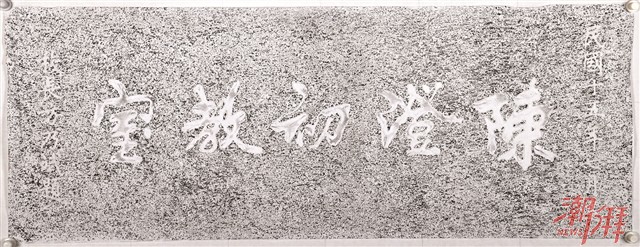

韩师西区碑廊陈澄初教室匾额拓片

□ 陈贤武

陈澄初,清光绪初年诞生于潮州城,1950年代在越南病逝。少年时因家贫赴越南从商。为人沉默寡言,富有创造天才,措事持重,平易近人,初在堤岸开设小药店。堤岸与西贡,是越南胡志明市潮人聚居人数最多的地方,共有潮人15万左右。陈澄初由于经营有方,以信用孚众,事业日进,渐成为巨商,创设的振兴隆药行,一跃成为堤岸中药行业的龙头企业。又在家乡太平路396号创设长兴堂药材店,专售海内外名贵药材。随着业务发展,在堤岸加隆街创办“陶兴隆批局”,与同邑祖居甲第巷翁秀岩在堤岸美荻街设的集益批局、汕头升平路的澄海人陈锦堂创办之嘉德批局联号,经营从越南到潮汕地区之侨批汇兑业务。随着商务推进,在越南华侨社会中,深得众望,被举为潮州帮公所(创立于1820年)正帮长,中华总商会董事,堤岸市参事。在职期间,同侨称颂。还兼潮州帮义安学校董事多年,赞襄校务,不遗余力。学校开办于1913年,由堤岸潮州侨商捐资兴办,其后发展成义安中学。

生平对祖国与居留地的各项公益慈善事务,极为关心,素来对公益义举乐于捐助。

1922年8月2日晚上9时,台风登陆澄海,第二天凌晨3时,风力增至12级,此时恰遇天文大潮,潮随浪来,海水陡涨3米多,田园没,堤围决,狂浪如瀑布入城,沿海村镇更是一片汪洋。据饶宗颐总纂《潮州志·大事志三》载,这次风灾潮汕地区死亡人数约3.45余万人(不包括南澳),财产损失更是无法估量。“八二风灾”被中国气象局列为“20世纪十大气象灾害之首”。消息传出后,香港同胞及新加坡、越南等地华侨纷纷慷慨解囊,来电、汇款、安排人员参与救援。在这一善举中,越南筹募“得先生筹账之力甚大”。(越南华侨年鉴社编辑:《越南华侨年鉴·名人传记》,1929年。)

“八二”风灾之后,省立韩山师范学校校舍也多半倒塌。1925年,因建设经费不足,校长方乃斌同舍务主任杜式谷亲到南洋募捐,50天共募得叻银14000余元。1926年,教员卢鸿恕、林安祜又赴东南亚募捐。由于侨资的襄助,韩师不仅度过办学难关,而且规模大备于前,从此步入崭新的发展阶段。关于陈澄初捐资予韩师建筑校舍,方乃斌于1926年在《重修韩文公祠记》(碑刻在韩文公祠正堂东壁)有言:“八二风灾,庙寓破碎。适斌来长省立第二师范学校,夙具新庙之志,苦资无出,窃以为憾。去冬,潮安县长刘侯武晋谒公庙,慨然捐廉百金;并劝陈澄初、吴耀如、郭绍智、徐子青、郭春圃、陈星帆、杨虎臣、刘尊三、杨命三、吴扬屏、曾汝平、刘君白、王少兰、郑云圃、黄少斋、邢叔珩、林玉冈、陈成煌诸君子各捐百金;复承惠潮梅财政处拨助豪币百元以为修筑费,乃鸠工兴建,阅二月而工程告成。因记数语勒诸贞珉,以志吾潮爱公之诚云。”今教室虽已湮没,但存韩师西区碑廊中的“陈澄初教室”匾额仍在,上款“民国十五年七月建”,下款“校长方乃斌题”,128×48cm,字径16cm,落款字径4cm。故《越南华侨年鉴·名人传记》称“前年回国,捐巨款建筑韩山师范校舍,闾阎美之。”

为救济市面沿街求乞和鳏寡孤独的穷苦贫民,必须有收容管敎之所,既整顿市容观瞻,又消除纠缠求乞现象,遂由潮安商会于1931年倡立贫民敎养院,筹建于西门外火车站西侧,聘地方知名人士王雨若、萧汉卿、林大安、陈灿昭先生和集安善堂等善社协助募捐筹款。一面发函港澳与越南、暹罗、马来亚等东南亚国家,向潮侨劝募;一面发动会员商号,共襄善举。陈澄初在越南闻讯,除带头捐款外,并通过召开座谈会等形式,向潮州帮、中华总商会各侨领募捐到巨款汇到家乡。据1931年8月6日《民声日报》载:“贫民教养院筹备处日前接到安南陈澄初君来函,愿担任向华侨募集建筑费大洋五千元。现筹备处拟以该院内演讲厅全座及儿童课室、出品陈列室为其题名纪念,以垂永远。”经海内外同乡及当地商户的热情捐助下,使贫民院得于1932年落成。1936年改为潮安县救济院。抗战沦陷,救济院也随之消失。抗战胜利后该院只存一片荒地。1956年改建为潮安华侨中学(潮州市华侨中学)。

晚年因子投资失败,另创厚昌纸行兼营文具以维持。然诚如《潮州市华侨志·初稿》(1988年)所言:“澄初先生虽已作古,但其热心服务侨梓、见义勇为的精神,仍受越南潮侨和乡亲父老的敬佩,至今传为佳话。”

惟膝下犹虚,得仲兄子锡勋(?-1943)过继,随澄初赴越南,“通中西文,处理业务,有条不紊,人皆羡之”,(《越南华侨年鉴·名人传记》)实靠长妻卓凤仪打理。有二房妻室,子女18人。

其中陈烈泉(1930- ),生于越南堤岸,少年时归故里。1949年6月参加工作,1951年入伍,成为中国人民解放军东北空军机械训练队学员。为中国人民解放军东北军区空军干部学校教员。1957年评为空军先进工作者。1966年5月退伍回到家乡,历任潮州工读学校校长,潮州井冈山学校、潮州工农兵学校、潮州南春中学副校长,1978年任城基中学校长。1991年4月离休。1989年被潮州市人民政府记功奖励。

陈烈彬(1933-1993),生于越南堤岸。12岁随父母回归故里。1950年进照相馆从事摄影工作至退休。1960年加入中国美术家协会广东分会,1981年加入中国摄影家协会广东分会,任潮州市摄协副主席。1983年评为一级摄影师。1957年创作的油画《出田》入选全国青年美展,套色木刻《理想将要实现》《山鹰》入选“广东省群众美展”;1958、1959年宣传画《人民公社大丰收》《向着更加宏伟的目标前进》《为庆祝建国十周年而干杯》等为上海人民美术出版社印行,后者还多次再版;1965年年画《欢乐歌舞颂英雄》入选全国美展;1980年美术瓷塑《白蛇仙子》入选广东省民间美术展览;摄影作品《吻》获1986年“第十二届广东省摄影艺术展览”金牌奖,入选“全国摄影大赛”,1987年选送日本展览。

陈烈波(1934—2003),生于越南堤岸,少年时归故里。1956年入潮州市国营潮绣厂,曾任设计室主任,潮州市第五届政协委员。先后被授予“广东省副工艺美术师”称号,广东省工艺美术家,省工艺美术师,1990年被轻工部评为“全国轻工业先进科技工作者”。1982年,设计的钉金绣《梅凤图》挂屏评为省优秀创新设计奖。1986年设计的潮绣《香永泽长》《庆升平》在省第三届工艺美术创作设计代表大会上获“创作设计优秀奖”。1991年,设计的金银绣《龙凤呈祥》挂屏参加省中师以上作品评比获二等奖。

其故宅“闻见堂”位于古城内管巷l号,座南朝北,保存完好。原为清光绪十五年(1889)设立的盐务官运局所在地,光绪《海阳县志·建置略二》:“光绪十五年,总督张之洞奏准另设官运局总办盐务,权驻在城府治右、里仁坊馆巷。”广东清理财政局编订《广东财政说明书·岁入门·盐课税厘》(1991年)载:“潮桥二十九埠(指潮桥盐营销闽粤赣29个县),特设运同,驻潮董理,为广东盐务一大分支。嗣因埠务疲敝,于光绪十五年,改设官运局,派委干员为总办,除潮属场员、场务仍由运同管理外,凡拆引、配盐、完饷、缉私,均责成委员。”即设局官运,将一切陋规杂费全部充公,仍有部分额引由商人缴饷运销。实行一年已加征3万两,次年旧课正杂13万两已征收足额,潮桥盐务因而有好转。至民国初,官产拍卖,为陈澄初竞得,除落架维修、加建西侧洋房外,余均不作改动。主体四厅相向,西侧钢筋混凝土框架结构洋房,平面布局呈长方形,面宽48米,进深37.8米,占地面积1814.4平方米。主座中式传统建筑,墙体夯土抹灰,硬山顶灰瓦屋面,童柱抬梁及木瓜抬梁,木雕、彩画装饰丰富精美;西侧浮坛洋楼建于民国期间,钢筋混凝土框架结构。是清末官署和民宅的中西建筑融合代表作之一,尤其是对昔时潮州盐业经济史有重要实物价值,而不是仅作为2012年公布的“湘桥区不可移动文物”而已。因规模较大,1950年代初期曾租赁用作政府机关办公及学校教育场所,1984年产权归还陈氏,现为后人居住。