前 言

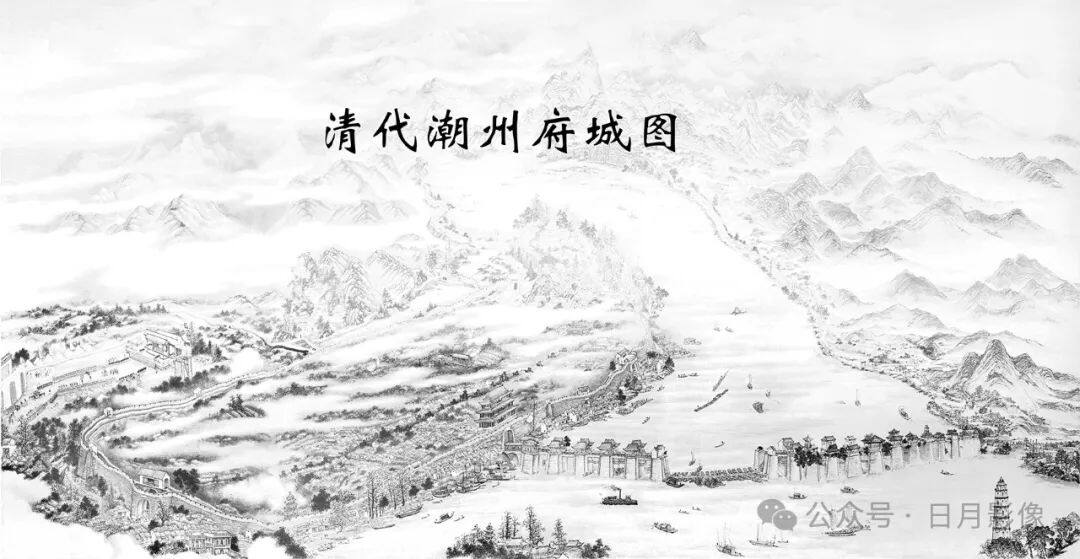

四海潮声,潮人故里。潮州历史悠久,文化底蕴深厚,保留了诸多中华优秀传统文化要素,是“潮州文化”发祥地,是全球潮人的“心灵原乡”。潮州自公元413年至近现代是由中央政权直辖管理的郡、州、路、府、道治所,是古代海上丝绸之路的重要节点,素有“海滨邹鲁”“岭东首邑”。清代潮州府共领海阳(潮安、湘桥)、潮阳、揭阳、饶阳(饶平)、葵阳(惠来)、茶阳(大埔)、莲阳(澄海)、洪阳(普宁)、山阳(丰顺)等粤东多县,史称“一府九阳”,近现代俗称“粤东地区”或“潮汕揭地区”。

当代的潮州市是国家历史文化名城、中国婚纱礼服名城、中国食品名城、中国瓷都、中国工艺美术之都、中国民间工艺传承之都、中国著名侨乡、中国潮州菜之乡、中国工夫茶之乡、十大秀美之城、世界美食之都。

“潮州文化”是由本地原住民文化和中原移民文化经过历史长期的相互影响和相互吸收而逐渐融合发展所形成的,在形成文化体系后,潮州人向海外迁徙和向外传播交流文化过程中吸收了海外文化。潮州文化诠释了儒学、佛学、道学、西方哲学、民俗文化、海洋文化的交流互鉴和融会贯通,是潮州人所共同既有的精神遗产。家廟、宗祠、孔庙、学宫、寺庙、城隍廟、砖石塔、红头船、潮州话、非物质文化等千几百年老祖宗留下的文化遗产,是全球潮人心灵永恒的精神记忆,儒家文化中“仁义礼智信”的理念深深烙印在潮人心中。

第一部分:何以潮州

第一单元 潮在海中

潮之州,大海在其南。古人类已经在这片古老的土地上繁衍生息。约8000年前,古人类在象山一带采集劳作、渔猎。

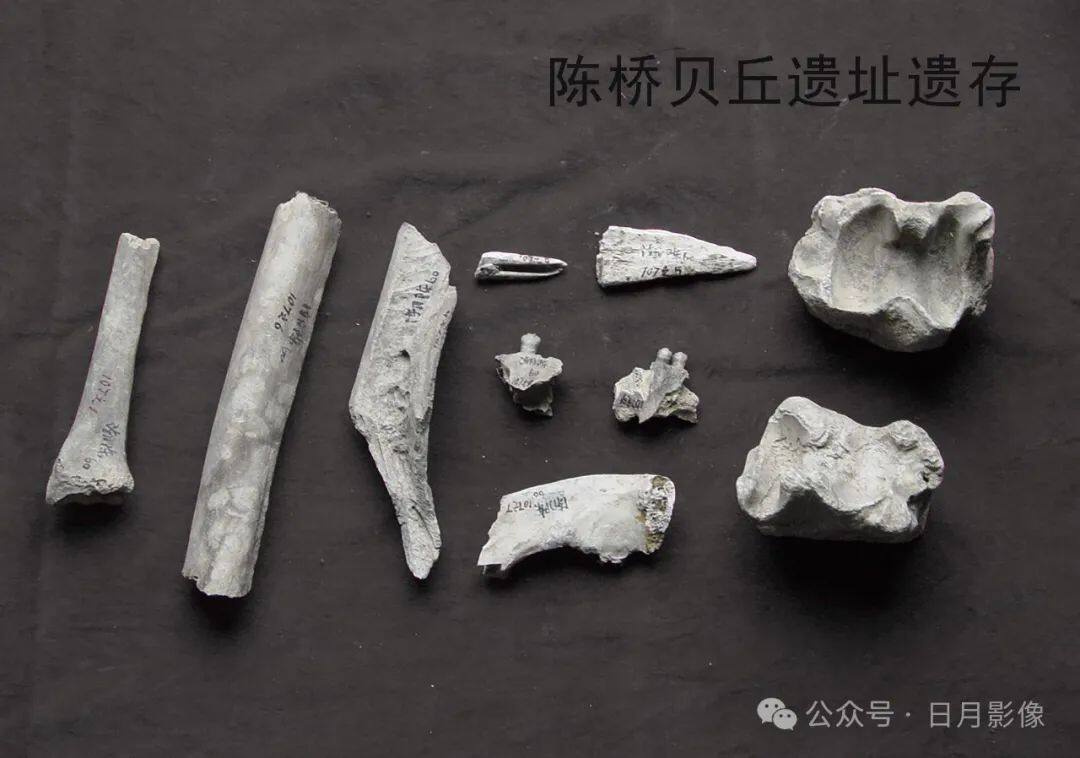

约6000年前,韩江流域的原始居民们逐水而居,形成颇具规模的聚落区,“陈桥人”已经在本地区开始渔、耕、猎的生活。

1957年,广东省文化局工作队对陈桥贝丘遗址进行考古调查,该遗址位于潮州城西约2公里的陈桥村沟北的冲积台地上,出土的粗砂陶以灰胎最多,也有红、黑胎,陈桥文化发现的陶片中都是手制粗砂陶,器形以罐、钵居多,在遗址附近没有发现烧制陶器的陶窑,初步推测这一时期的陶器主要以篝火烧制,所发现的器形多圆底,应是避免烧制时尖锐的角令破裂而特意制作。

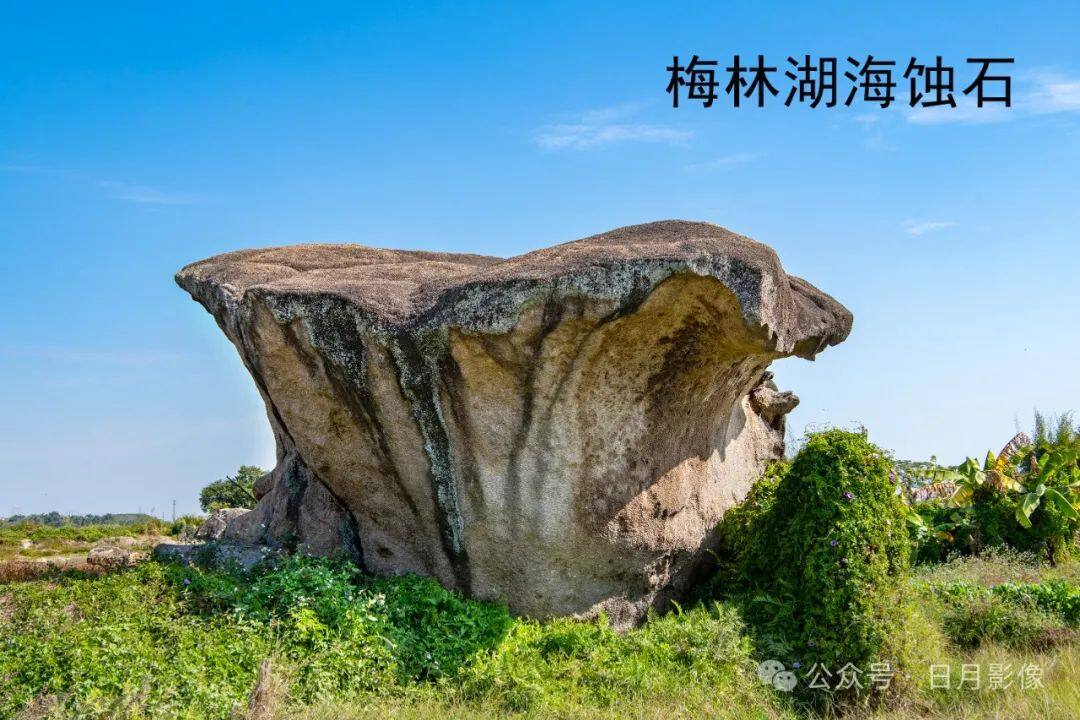

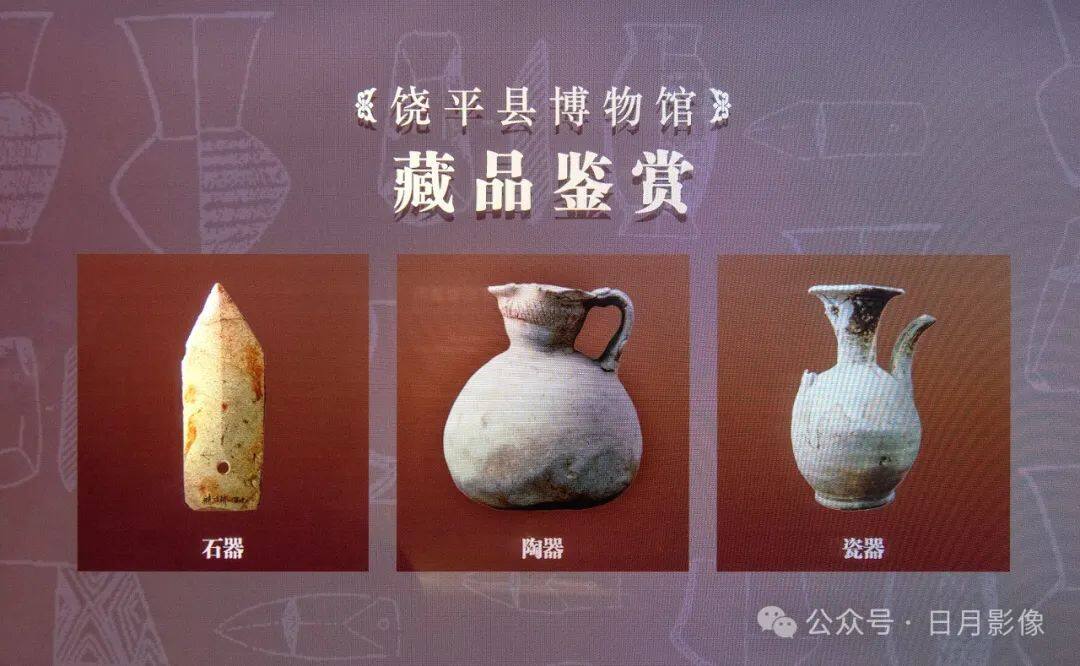

梅林湖风景区古海蚀石群位于潮安区庵埠镇梅林湖西岸牛头山下,大约6000年前,在湖的西岸地下4至5米深处,曾发现有人类活动的古文化层和贝丘遗址,有新石器时代中晚期的石器、陶瓷、骨器和大量贝壳,这是先民海边采食贝壳的遗址,见证了韩江三角洲地理演变的历史。新石器时代遗址的发现,证明了数千年前潮州已是先民繁衍生息之宝地。

约3400年前,“浮滨人”创造了商周时期的“浮滨文化”,标志着本地区进入青铜、农耕文明。“浮滨文化”是一种面貌独特的土著文化,是南方众多百越青铜文化的一种,饶宗颐教授认为:“浮滨在殷周之际曾经是属于越族的一个王国”。

第二单元 南海郡地

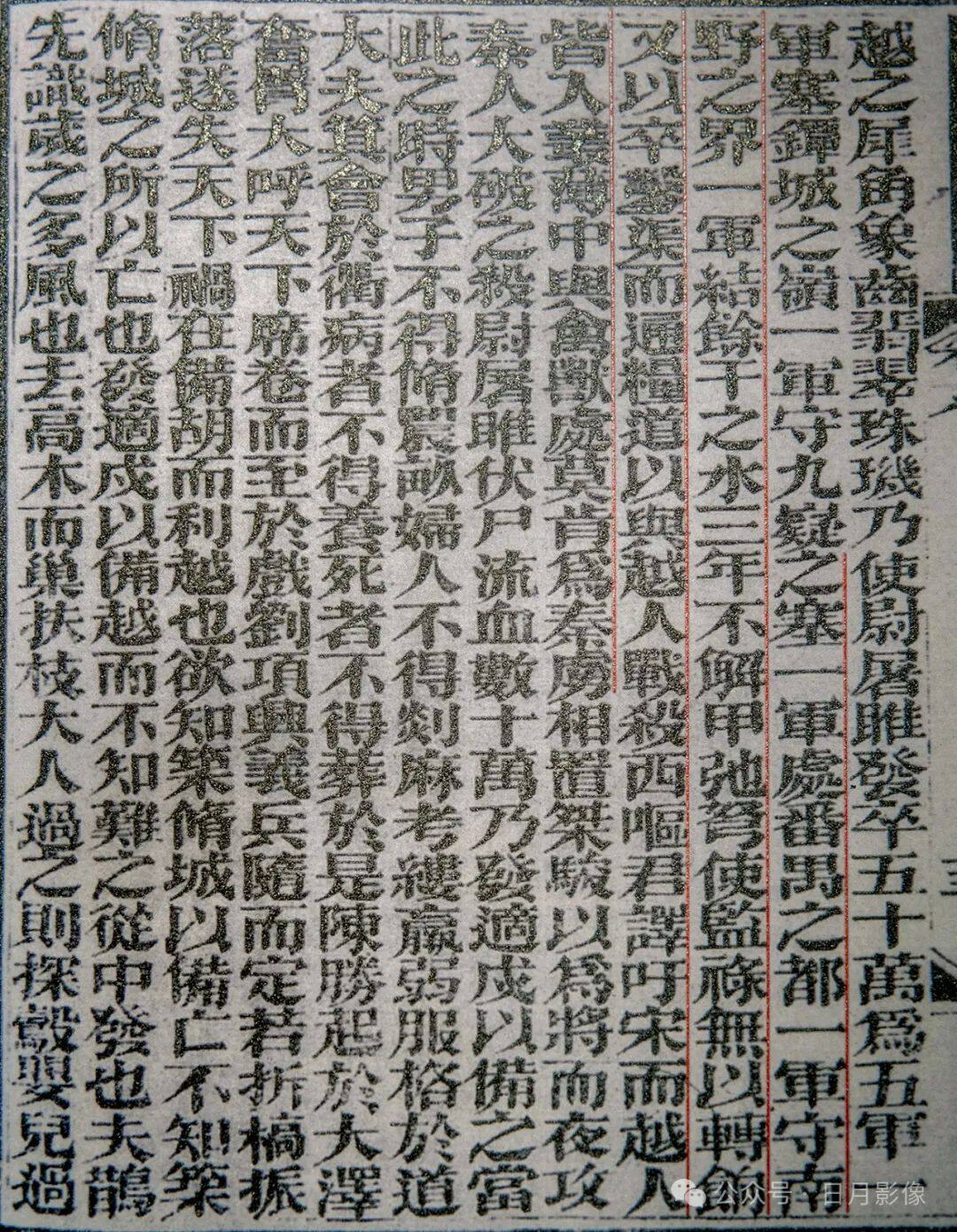

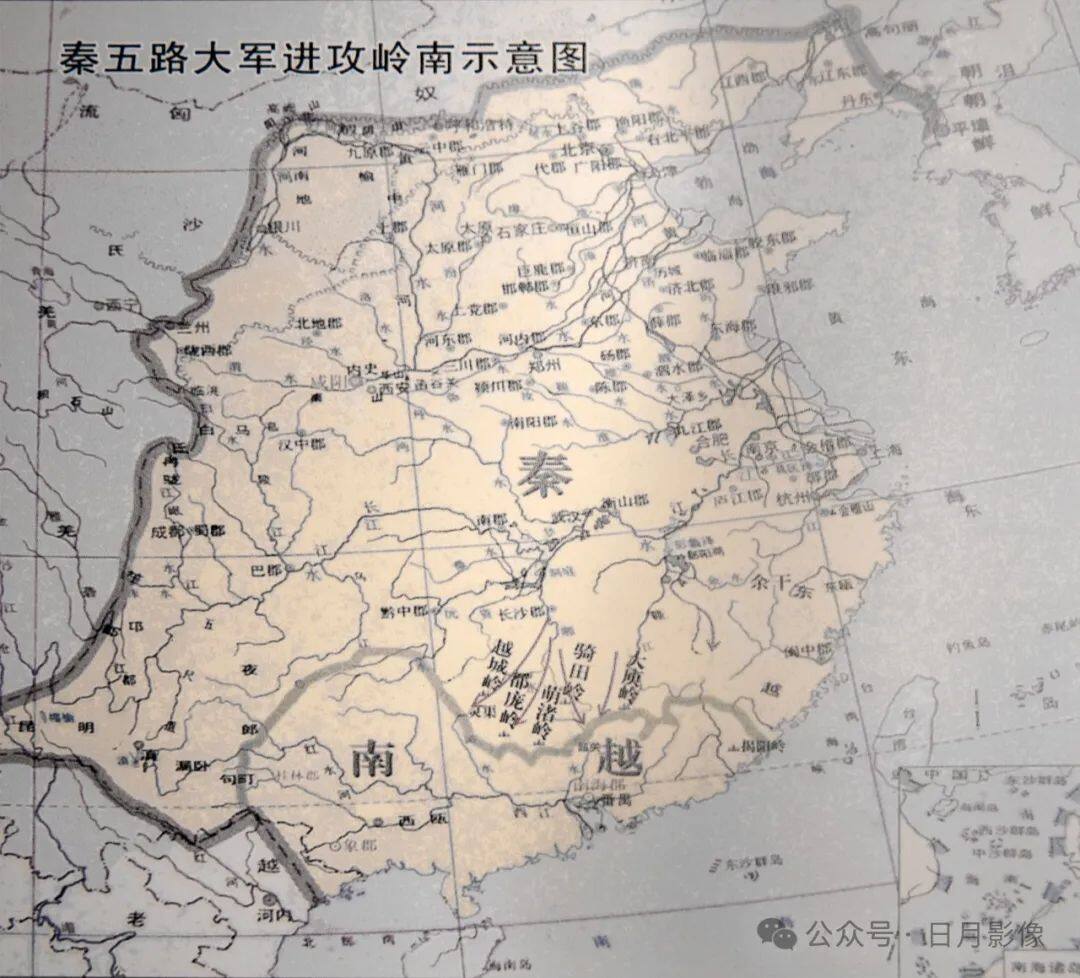

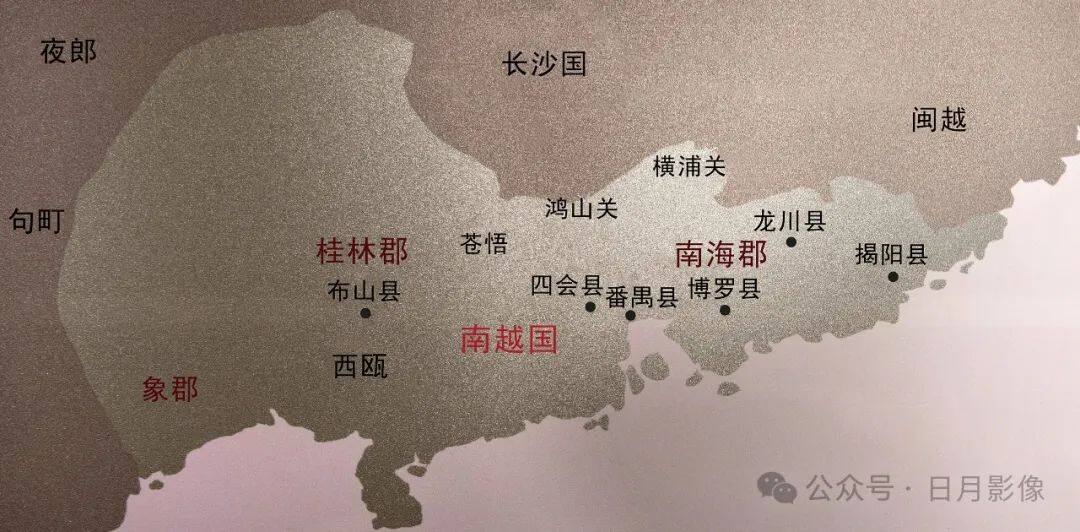

秦始皇二十六年(公元前221年)兼并六国后初平天下,建立起统一的中央集权制国家。为进一步完成统一大业,秦始皇二十八年(公元前219年)发兵五十万分五路向岭南进军。其中两路由湖南与广西交界的越城岭、九嶷山向南进攻;另两路分别从湖南的骑田岭和江西的大庾岭沿北江南下直指番禺;还有一路于江西的余干由水路向粤东挺进。秦始皇三十三年(公元前214年)平定岭南后,设桂林、南海、象郡三郡,以番禺(今广州)为南海郡治,任嚣为南海郡尉,将岭南纳入秦王朝版图。置龙川县,属南海郡,赵佗为龙川县令,其时龙川县地辽阔,包括今之粤东大部分地区。秦始皇统一岭南后设置郡县,开启了中央王朝对岭南的首次经略。以五岭之一楬阳岭置楬阳戍所,属南海郡。

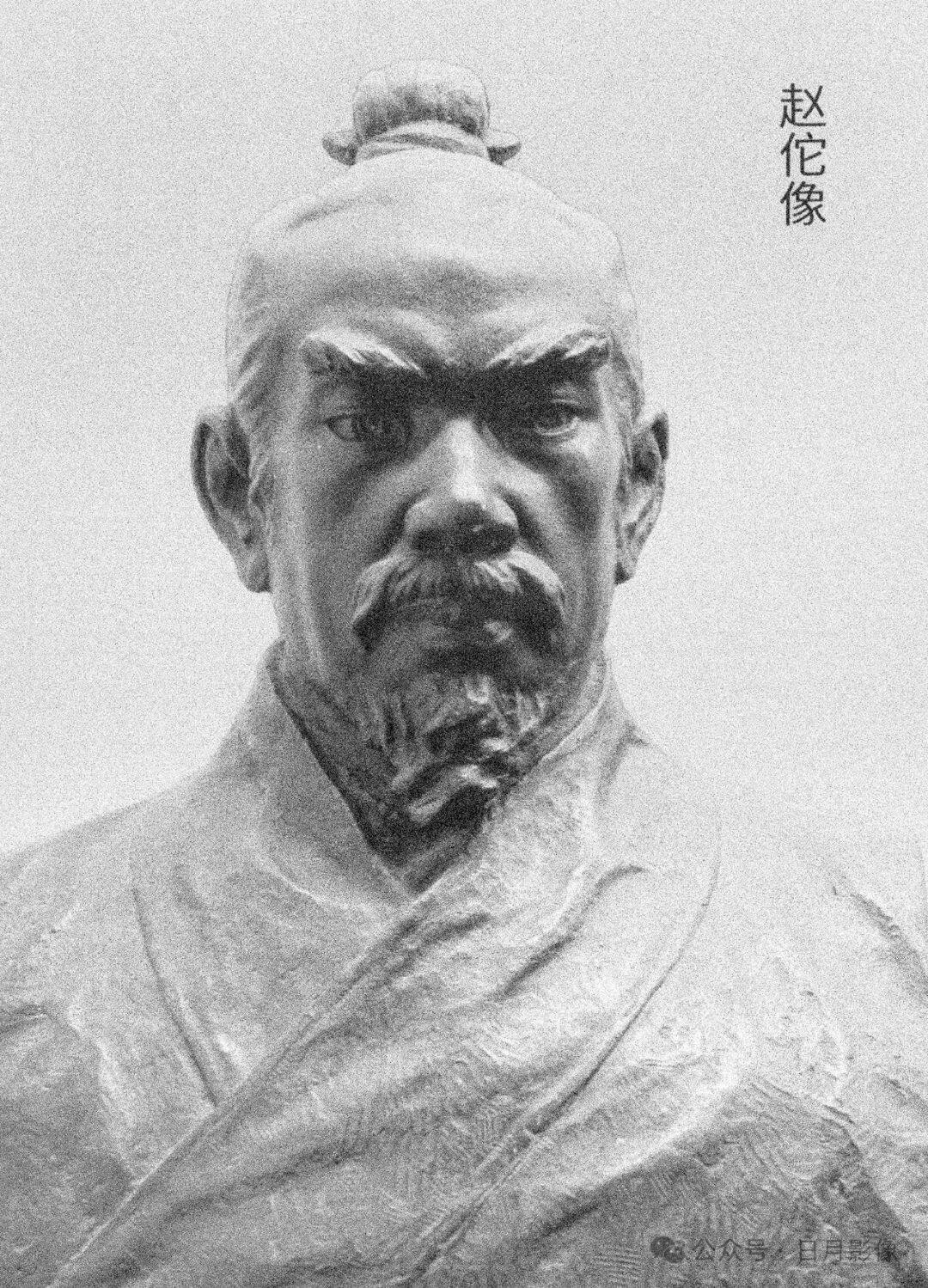

秦末,中原陷入战乱。高祖三年(公元前204年),代行南海尉事的赵佗,“击并桂林、象郡”,建立南越国,定都番禺(今广州),自称“武王”,后接受汉朝册封为南越王,本地区属之。南越国是两千多年前秦将赵佗在岭南建立的第一个地方政权,北倚五岭,南临大海,疆域包括今广东、广西和越南北部的广大地区,传五世,历93年。

南越国在赵佗等人的积极经营下,对岭南地区政治、经济、文化等的全面发展起到至关重要的作用。南越国仿效秦汉政治制度,引进中原先进文化和技术,发展海上交通和贸易交流,被誉为岭南开发第一人,推行以民为本、“和辑百越”的民族政策,被尊为岭南人文的始祖。

元鼎六年(公元前111年),汉军攻破番禺城,纵火烧城,南越国灭。汉武帝平定南越后,岭南重归中央王朝的直接管辖。于南海郡置揭阳县,为本地区最早的行政区划。新莽时期揭阳隶属交州,改揭阳县名为南海亭;东汉曾称揭阳城,隶属交州南海郡;东汉末年罢交州,揭阳县隶属荆州南海郡;三国时,揭阳县属吴国。秦汉时期之古揭阳地域宽广,包括整个岭东地域。

秦朝士兵和北方移民进入岭南地区。今天的粤东地区人民最早属于土著古越人。古代今天的广东地区被称为岭南地区,在秦始皇统一中国之前,五帝时期、夏朝、商朝、西周、春秋和战国时期的几千年里,岭南地区一直不属于中原王朝,今天的浙江省大部分、福建省、广东省、广西省、湖南省南部、江西省南部一直属于未开发的地区,生活着大量的古代越人,历史上称之为“百越”。秦始皇灭掉六国中最后一个齐国的次年,休整后的大秦50万军队分五路第一次向岭南征讨百越,岭南地区的广东和广西和越南北部大约有一百万人口左右,今天的粤东地区当时只有少量的百越人居住,岭南地区到处都是原始森林,秦军翻越南岭之后,岭南的百越人正面打不过秦朝军队,采用袭扰战术和秦军抗衡,来自北方的秦军水土不服,南方多瘴气、湿热和蚊虫等因素导致大量秦军病倒,加上交通不便造成后勤补给困难,最终在今广西省被百越人击败,大秦帝国南征统帅屠睢被百越人袭击身亡,秦军战死南方,秦朝第一次征岭南失败,岭南百越人也损失惨重。经过充分准备,秦始皇开始第二次征岭南,开凿灵渠保障后勤补给运输线路,第二次顺利征服了岭南地区,把岭南地区纳入了中国版图,但百越人民的抗争精神并未因此消逝。岭南越人原本人口就十分稀少,经过秦朝征讨岭南战争,岭东地区残存的古越人大部分进入北部的山区里生活,古越人后代融入了今天的畲族和瑶族,福建的闽越人大量逃进了远离近海的深山里。秦朝征服岭南之后,几十万秦军并没有撤回北方,而是留在了岭南地区,随后秦朝分五次从北方迁移了数十万人口移民岭南地区,其中移民了两万五千名女子与留在岭南的秦军婚配生活和繁衍,当中部分秦朝士兵和当时的北方移民后代是今天潮州人最早先祖。

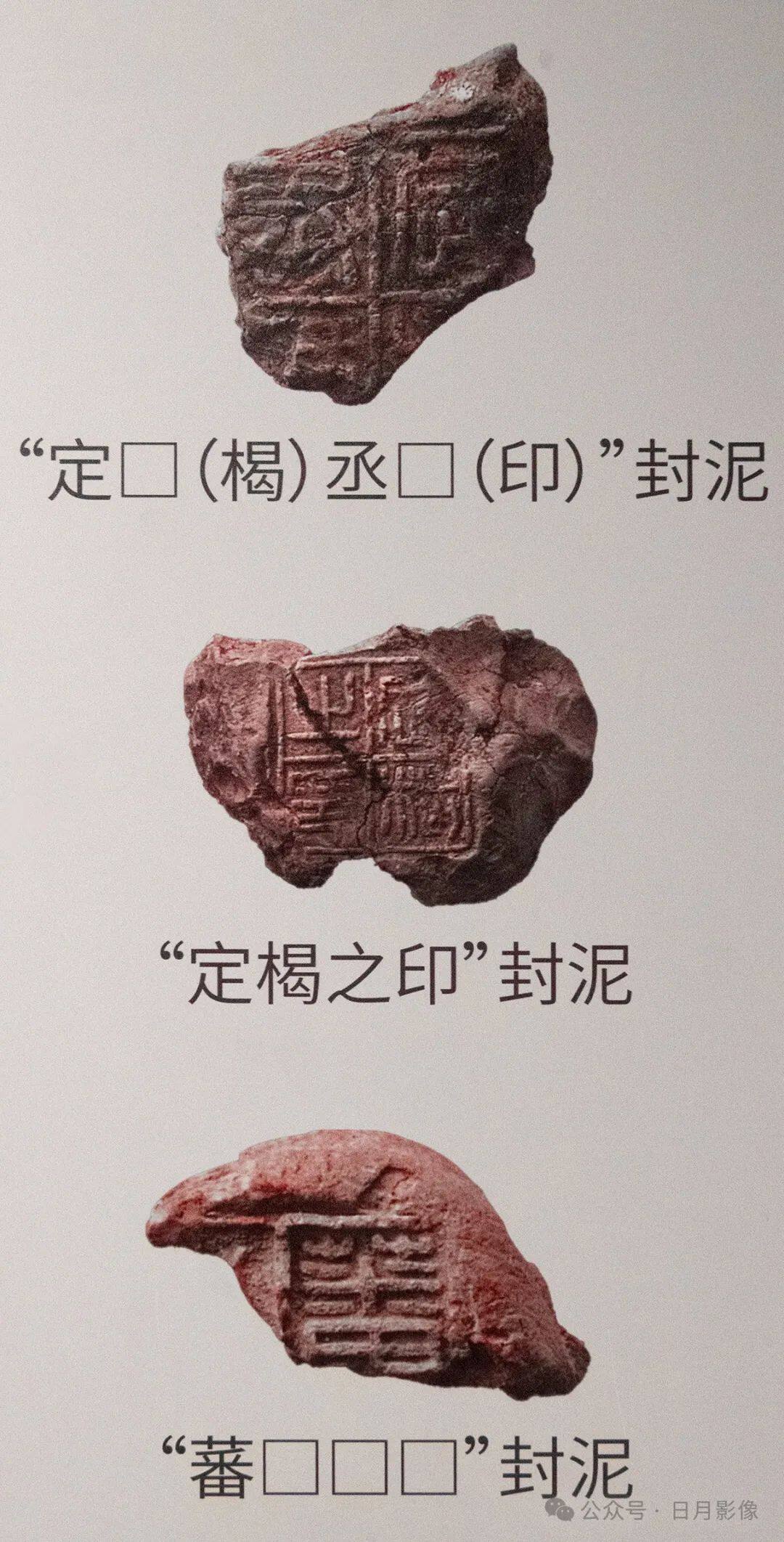

第三单元 晋代郡城

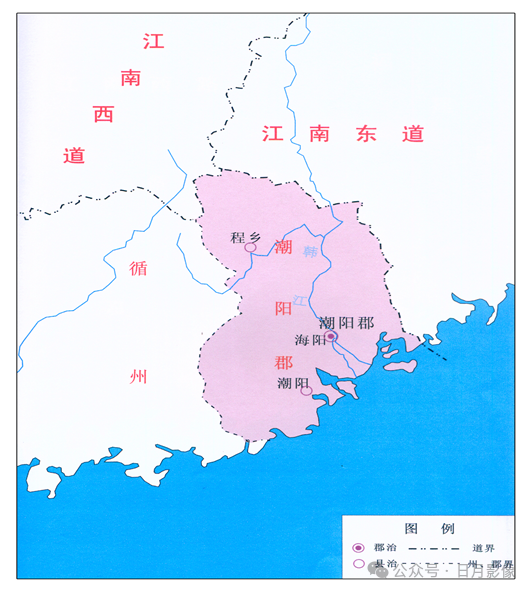

随着本地人口增加,东晋咸和六年(331年),分南海郡立东官郡,将汉揭阳县地划分为海阳、潮阳、绥安、海宁4县,隶属东官郡,今潮安追溯县的历史即始自海阳县。东晋义熙九年(413年),东官郡分析为东官郡和义安郡,义安郡辖海阳、潮阳、绥安、海宁、义招5县,郡治设在海阳县,户口数1119户,人口数5522口,郡境包括今广东省汕头市、潮州市、揭阳市、梅州市和福建省漳州市南部五县,本地区首次建立郡一级地方政权。

南朝宋齐两代承袭晋制,仍称义安郡,隶属广州。南朝南齐永明元年(483年),析海阳县置程乡县(今梅县建置之始),南齐义安郡辖海阳、潮阳、绥安、海宁、义招、程乡6县,程乡县辖境包括今梅县、蕉岭、平远全部及丰顺部分。

梁设东扬州,武帝普通四年(523),改东扬州为瀛洲,领义安、高要、乐昌、阳春4郡,“古瀛”别称源于此。

梁武帝时瀛洲领义安、东官、梁化、海昌、乐昌、新会6郡;又梁末陈初瀛洲统义安、梁化、东官3郡;州治义安,郡治海阳。陈罢瀛洲。

据《隋书》载,隋大业元年(605)炀帝命令羽骑尉朱宽到海外访求异物,海师何蛮陈说:"每逢春秋二时,天清风静,东望依稀似有烟雾之气,亦不知几千里",因此奏禀朝廷。大业三年,朱宽、何蛮奉隋炀帝之命,同往琉求慰抚。炀帝又于大业六年(610)下旨派虎贲郎将陈棱与朝请大夫张镇周率众万余,由义安郡渡海"慰谕"琉求。

潮州西湖南岩摩崖石刻“古瀛洞天”

西晋时期“永嘉之乱”北方移民进入岭东地域。西晋时期中国历史上发生最为严重的皇族为争夺中央政权而引发内乱,公元291至306年,“八王之乱”历时16年,社会经济遭到严重的破坏,其核心人物有汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马冏、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越八王,导致西晋亡国以及近三百年动乱,使之后的中原北方进入十六国时期。塞外众多游牧民族的匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等五个胡人大部落,趁西晋八王之乱、国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与西晋皇朝政权对峙,五胡乱华事件使社会经济遭到严重破坏,大批汉人为躲避战乱,携家带口沿着江苏、浙江、福建东南海岸南迁。公元311年(永嘉五年),匈奴军队在刘渊之子刘聪率领下,击败西晋京师洛阳的守军,攻陷洛阳并大肆抢掠杀戮,俘虏晋怀帝。西晋末年,中国历经“八王之乱”和“五胡乱华”,史称“永嘉之乱”。公元316年,匈奴王刘曜入长安,伏晋闽帝,西晋皇朝灭亡。永嘉之乱使得中国再次走向分裂,中国北方经济完全崩溃,进入战乱不休的“五胡十六国”。西晋末晋元帝司马睿渡江,于公元317年在江南地区建立新皇朝,定都建康(今南京),史称东晋。中原民族在这一战乱时期中,士大夫和百姓纷纷南渡长江,进入东南沿海各地,以避战乱,当时号称“江左衣冠望族”的林、陈、郑、詹、邱、宋、何、胡八姓迁入闽,之后一些人沿着海岸线南下迁徙岭东地域,这是历史上中原地区因动乱而发生的第一次大规模人口南迁现象,据史学家考证,当时迁移到南方的流民高达90万人。

南梁侯景之乱东南汉族人口迁移进入义安郡境。公元548年,中国南北朝时期南朝梁将领侯景发动武装叛乱事件,从北朝叛逃到南朝的侯景以清君侧为名义在寿阳(今安徽寿县)起兵叛乱,史称“侯景之乱”,公元549年攻占梁朝都城建康(今江苏南京),将梁武帝活活饿死,掌控梁朝军政大权。这场叛乱让东南的长江中下游地区动荡了数年之久,原本在西晋末年从中原迁移到此的中原士族和百姓大量流离失所,南朝首都建康(今南京)一夜之间从繁华都市变成了废墟之城,大量的人口迁移到今天的福建躲避战乱,一部分人口沿着福建的沿海迁徙进入义安郡境。

第四单元 何以潮州

隋开皇十年(590),罢义安郡,海阳县改称义安县,隶属循州。

隋开皇十一年(591年),原义安郡境改称潮州,州治驻海阳县,潮州辖海阳、潮阳、海宁、绥安、义招、程乡六县。潮州其名以地临南海,潮水往复,取“在山海之间,在江水与海潮往复来回的地方”之意,“潮州”之名始见史册。

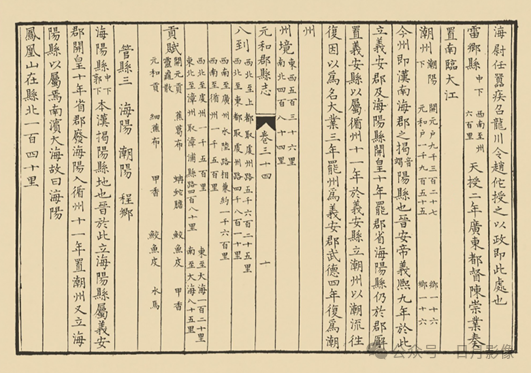

隋大业三年(607),罢潮州,复称义安郡,隶属扬州,义安县复名海阳县,省绥安入龙溪,改义招为万川。义安郡辖海阳、潮阳、海宁、万川、程乡5县。此后郡(州)、海阳县治所驻潮州城。

唐武德四年(621),罢义安郡复潮州,辖海阳、潮阳、程乡3县,隶属广州,翌年隶属循州。贞观二年(628),潮州隶属广州,三年(629)隶属江南道,十年(636)隶属岭南道。永徽元年(650),撤潮阳县并入海阳县,潮州辖海阳、程乡2县,仍隶属岭道。景云二年(711),潮州隶属福州都督府,先天元年(712),从海阳县重新析出潮阳县,潮州辖海阳、潮阳、程乡3县。开元二十一年(733),潮州隶属福建经略使,翌年改隶岭南经略使,户口数9337户,人口数37000口。

天宝元年(742),潮州改称潮阳郡,重隶属福建经略使;十年(751),潮阳郡隶岭南经略使。“潮阳”成为潮州的古别称。

乾元元年(758年),恢复州制,潮阳郡复名为潮州,隶属岭南节度使。“潮州”之名至今已有1434年的历史。唐贞元十七年(801),潮州户口数10324户,人口数51674口,为适应人口的增长,以竹杆山为顶点的韩江三角洲逐渐形成一大片水稻种植区。咸通三年(862),潮州隶属岭南东道节度使。乾宁二年(895),岭南东道被赐名清海军,潮州隶属清海军节度使。

第五单元 古老神庙

潮州三山国王祖庙位于今揭阳市揭西县城西南的玉峰山下,东耸巾山,面对明山,北倚独山,三山鼎峙,气象天成。祖庙历史悠久,远播中外,距今1400多年,是今粤东地区古老的神庙,也是全世界三山国王神文化的发祥地。分庙远播许多国家和地区,尤在台湾和东南亚较多。

祖庙供奉“巾、明、独”三山国王神。史载其“肇迹于隋,灵显于唐,受封于宋”。大业四年,隋炀帝遣虎贲郎将陈稜等,自义安郡浮海击琉球。三位勇士也率军同往。征讨归来,三位勇士对隋炀帝好大喜功,连年征讨致民不聊生深感失望与不满,故战船在义安靠岸后,三人即挂印封金,归隐于界石地之三山处,以保一方百姓平安为己任,归化后被尊为巾山、明山、独山的守护神。

祖庙名彰遐迩,文化深邃。相传三山神在唐太宗征东时救驾有功;唐初名将陈元光到祖庙祭祀三山神的“题诗”;唐元和十四年显灵拯民于水灾,韩愈任潮州刺史时亲撰留下《祭界石神文》千古文献,经韩愈这一祭,三山神从一般的地方神,升级为潮州最大社神,位居多神崇拜之首;宋初,神助宋师平定南、北两汉;宋太宗“诏封明山为清化威德报国王,巾山为助政明肃宁国王,独山为惠感弘应丰国王,赐庙额曰‘明贶’”,宋太宗随后又敕令工部和礼部“增广庙宇,岁时合祭”,至此,三山神庙正式命名为“三山国王祖庙”,亦称为“明贶庙”;宋仁宗复加封“广灵”两字;元代编修官刘希孟写的"明贶庙记"等古代诗文,是记述三山祖庙历史的不朽篇章。因而潮州各县,梅惠两州,处处建庙奉祀。三山神护国庇民,香火长盛不衰,到祖庙进香的台胞络绎不绝,推动了海峡两岸的文化交流,对构建和谐社会产生积极的影响。

作者|黄庆明

编辑|蔡杨

审核|吴燕珊